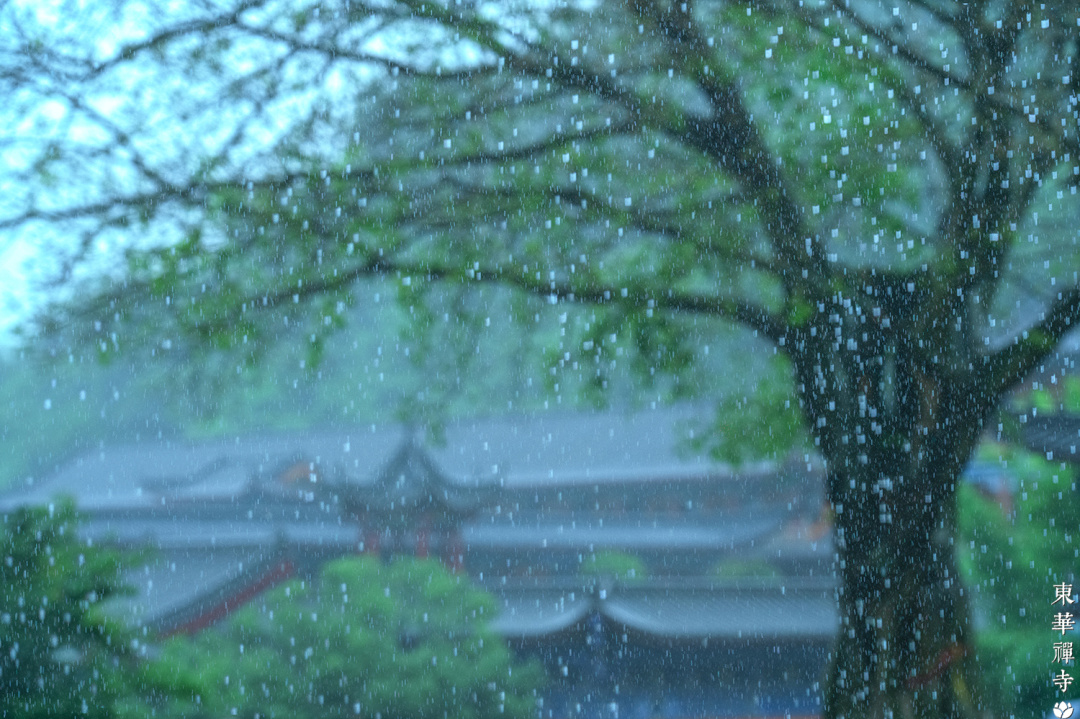

小滿剛過,東華禪寺的千年菩提在晨風中舒展濃蔭,山間的艾草香隨着薄霧漫入寺門,提醒着人們:「端午已至。」

5月31日,端午清晨,天光微亮,齋堂早已響起粽葉的沙沙聲,清洗過的粽葉香氣伴隨着清晨的霧氣在寺院間瀰漫開來。義工們圍坐幾桌,指尖在翠綠的粽葉間穿梭:先將葉片捲成漏鬥狀,填入瑩白的糯米,再以粗麻粽繩細細捆紮。

有人手法嫻熟,三兩下便折出稜角分明的四角粽;有人初次嘗試,在旁人的笑鬧指點中慢慢調整粽葉的弧度。寺中雖無血脈相連的親眷,但義工們包粽的默契宛如早已熟識多年的親友,你一言我一語間,竹篩裏已碼滿整齊的粽子。

據了解,古人稱五月為「惡月」,因仲夏時節濕熱蒸騰,蟲害滋生,疫病易起。為護佑安康,民間衍生出系五色繩、懸艾掛蒲、沐蘭湯等習俗。這些延續千年的儀式,既是對自然時序的敬畏,亦寄託着人們對平順生活的樸素嚮往,願疾病遠離,願夏日無虞,願身心清寧。

歷經歲月流轉,端午的傳統儀式雖不再以莊重肅穆為底色,卻在時代中生長出新的溫度。粽子,這個傳承千年的傳統美食,以最獨特的味覺符號,串聯起家家戶戶的煙火日常。而在東華禪寺,包粽食粽亦成為年復一年的溫情約定,鏈接着人間煙火裏的相聚與分享。

當第一鍋粽子掀開鍋蓋,乳白的蒸汽裹挾着香氣撲面而來,義工們雙手穩穩托着盛滿粽子的缽盤,有序地將粽子分發在長桌間。前來用齋的人們雙手捧碗,靜默承接。待回到座位,剝開溫熱的粽葉,瑩白的米粒裹着蜜棗的甜香悄然溢出。專注品嘗間,眉眼間舒展的溫和,與蒸騰的熱氣、滿堂的靜穆相映,成了齋堂裏最動人的光景。

端午的內核,從來不止於某個特定的儀式,而是流淌在血脈裏的情感聯結,是協作包粽時的無言默契,是遞粽接粽時的會心一笑,是對一方水土的虔誠守護,更是對平淡日子的彌足珍視。

在東華禪寺的菩提樹下,在飄着艾草清香的微風裏,這份跨越千年的人間溫情,正以最質朴的方式悄然延續:一片粽葉包裹住的,不僅是瑩潤糯米的香甜,更是歲月沉澱的煙火真意,與眾生同舟的溫熱心意。

【來源】東華禪寺