5月上旬,東華禪寺方丈萬行法師帶隊從華夏根祖之鄉——山西運城的黃河金三角區出發,開啟華夏尋根探祖之行。在此次文化行收尾階段,萬行法師一行在解州關帝廟,「聆聽」忠義千秋文化聖殿的時代迴響;在運城鹽湖,進行了一場千年鹽湖與生態覺醒的禪意對話;在堆雲洞,感悟道法自然與紅色信仰的新時代啟示。跟隨萬行法師一行運城尋根問祖的步伐,繼續思考「佛教中國化」的時代命題。

「以忠修身 以義濟世」 傳承關帝廟承載的「忠義仁勇」精神

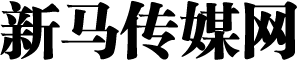

步入坐落于山西運城解州鎮的關帝廟,中軸線上端門、午門、崇寧殿等15座殿宇氣勢恢宏;清代琉璃脊獸、明代鐵鑄胡人牽獅等文物印證着古代鑄造技藝與絲路文明交融;廟內「氣肅千秋」「萬世人極」等匾額凝聚着歷代帝王將相對關羽「忠義仁勇」的推崇。萬行法師參訪時表示:「關公的忠義不是抽象符號,而是融入血脈的文明基因。」其精神早已超越地域,成為全球華人的文化紐帶。

據了解,解州關帝廟始建於隋代,現存建築群以清康熙年間重建格局為主,總佔地22萬平方米,是全球始建最早、規模最大、建制最高的關帝祭祀建築群。在「威震華夏」牌坊下,萬行法師讚嘆關公文化更深層的文明啟示:「關公崇拜跨越1800年而不衰,核心在於其『大義參天』的精神超越性。」從隋唐始建的官方祭祀,到當代全球80餘國關帝廟的共建,這座聖殿始終是中華文明倡導「和而不同」的縮影。

「『信教先愛國』是東華禪寺的核心家風。」萬行法師提到,作為最早倡導愛國文化的寺院之一,東華禪寺倡導「以忠修身、以義濟世」,這與關帝廟「護國佑民」的宗旨一脈相承,未來會把「忠義」注入禪文化。

「蘆葦濕地環繞 水禽候鳥族聚」 了解鹽湖蘊含的中華文明生態智慧

「這方水域承載着中華文明最深邃的生態智慧。」萬行法師凝望着眼前的運城鹽湖,滿懷感慨。

運城鹽湖橫亘於晉南盆地,總面積132平方公里,是世界三大硫酸鈉型內陸鹽湖之一。據悉,其形成可追溯至6500萬年前喜馬拉雅造山運動,山體礦物質經億萬年沉澱蒸發,造就了「中國死海」的獨特景觀——湖水含鹽量達27%,人可漂浮於水面;高溫強光下,鹽藻與鹵蟲催生七彩斑斕的天然畫卷。20世紀80年代,鹽湖轉型化工生產導致生態創傷。新時代以來,當地以壯士斷腕的決心關停工業,恢復湖區生態。如今,鹽湖重現「蘆葦濕地環繞,水禽候鳥族聚」的生機,冬季芒硝結晶如雪,夏季鹽藻幻化綵綢,成為三晉大地生態文旅的時代標桿。

萬行法師指出,鹽湖既是大自然的神奇恩賜,也是勞動人民保護與開發的智慧。4600年採鹽史實為人與自然和諧相處的實踐史——古人依鹽藻周期制定採撈時令,用蘆葦固沙護岸,正是新時代「兩山理論」的古老註腳。他表示,鹽湖黑泥的養生價值與東華禪寺所倡導的「借假修真」「借事煉心」理念相通:「黑泥敷體是表相,借自然之力修心修行才是根本。」

「房上建房 洞裏藏洞」 尋覓堆雲洞建築奇觀中的禪意哲理

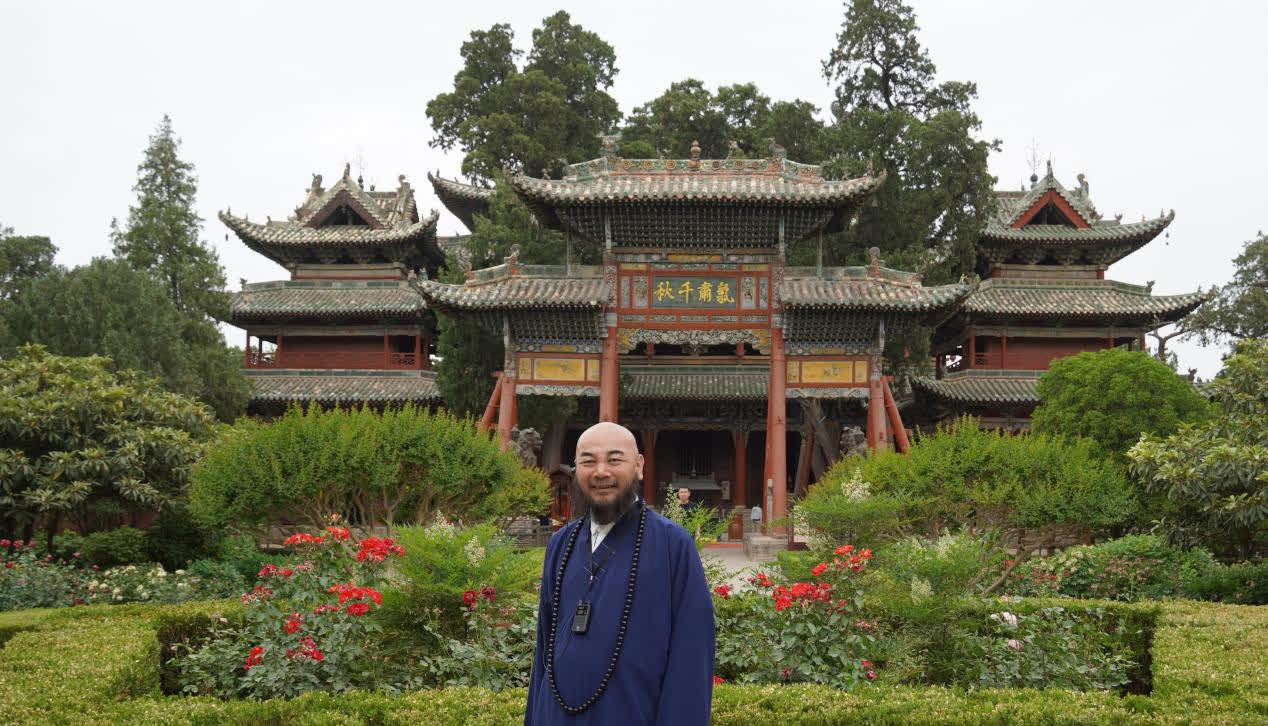

踏入運城市夏縣稷王山麓黃土溝壑間,隱匿於此的堆雲洞便盡顯眼前。12座院落依山勢錯落,將道教「道法自然」理念融入自然肌理,被譽為「放大的盆景」「濃縮的仙境」。據了解,堆雲洞始建於元代,以「房上建房、洞裏藏洞」的層疊建築奇觀聞名。萬行法師指出,堆雲洞的層疊建築便暗合禪宗「步步蓮花」的修行次第——從平民教育到革命火種,每一步都是「將信仰落實於生活」的見證。

據了解,這座道家仙境也是晉南革命的搖籃。1922年,革命先驅嘉康傑在此創辦平民學校(今康傑中學前身),以教育為陣地傳播新思想;1928年中共河東特委在此秘密活動十年,領導晉南人民開展艱苦鬥爭,留下三拐窯、暗室、水井等革命遺蹟。斑駁的土窯與幽深的洞穴,見證着「星星之火」如何燎原。萬行法師瞻禮洞內革命遺址時表示:「嘉康傑先生以教育救國,與佛教界倡導的『人間佛教』精神的殊途同歸。」

3天時間裏,東華禪寺根祖行的隊伍參訪運城各大名勝古蹟,感受華夏文明的厚重歷史,體悟民族精神的當代傳承。萬行法師強調,文化潤教是實現佛教中國化的重要途徑,要堅持用優秀中華傳統文化浸潤佛教,積極踐行社會主義核心價值觀,深入推進佛教中國化進程,共同建設中華民族的現代文明。萬行法師希望藉助此次尋根問祖之行,在日常管理與弘法中不斷完善寺院佛教中國化的模式和實踐體系,為佛教中國化的時代命題呈上東華禪寺創造性特色答卷。